ノンダイアトニックコードとは

一般的に世の中にあるコードは2種類に分けることができます。

- ダイアトニックコード

- ノンダイアトニックコード

一つは「ダイアトニックコード」、もう一つは「ノンダイアトニックコード」です。

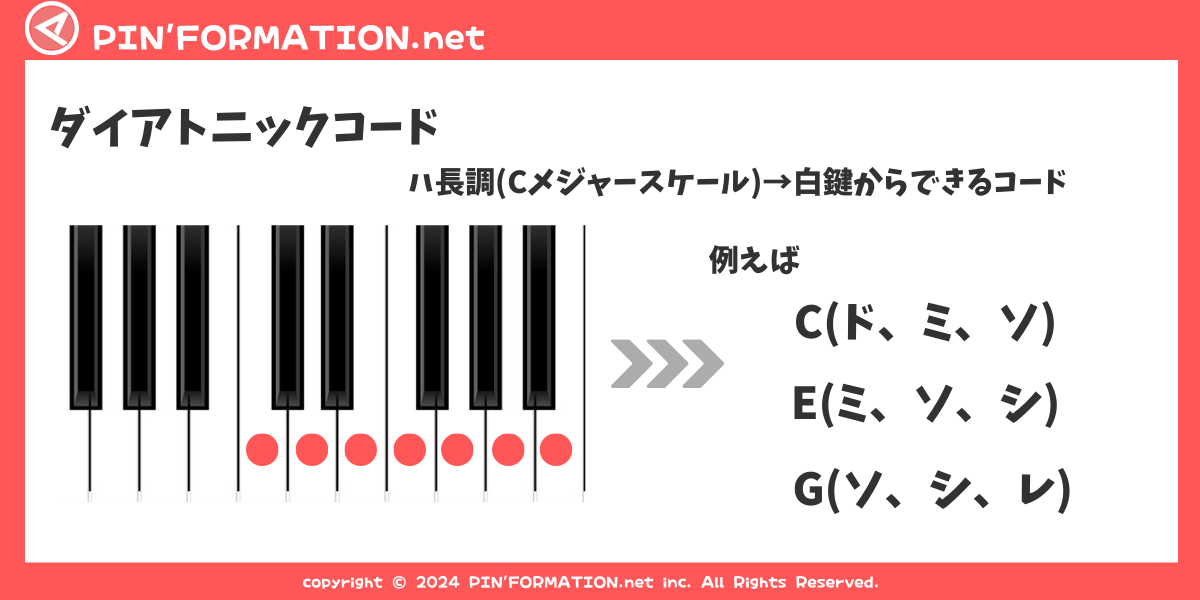

ダイアトニックコード

ダイアトニックコードというのは、

ハ長調(Cメジャースケール)だとこのようになります。

そこでノンダイアトニックコードの出番です。

ノンダイアトニックコード

ノンダイアトニックコードの意味はそのまんま「

ノンダイアトニックコードが入ることで、曲にエモい雰囲気を作り出してくれます。

ノンダイアトニックコードの種類

調の外の音を含んだコード、「ノンダイアトニックコード」には具体的にどんなものがあるのでしょうか。

はっきり言ってしまうとノンダイアトニックコードの種類はめちゃくちゃたくさんありますので、まずは簡単にわかりやすいものから見ていきましょう。

元のダイアトニックコードをちょこっと変えるだけで作れちゃうノンダイアトニックコードがありますので紹介します。

サブドミナントマイナーコード

ノンダイアトニックコードの中でも有名なのが「

ハ長調でのF(ファラド)というコードがありますよね、これはもともとメジャーコードで明るい響きのコードです。

このFをマイナーコードにしちゃえ!という感じで「

「Fm」は、ハ長調のサブドミナントマイナー(ノンダイアトニックコード)

まず、雰囲気を掴むためにこの動画をみてください。

Fmにした後の方がなんというかこう「切なげ」というか、ちょっと

- Before:「F → G → C」

- After :「F → Fm → C」

「F → G → C」というコード進行は本当によく出てくる進行ですが、これを「F →

曲を作っていてコード進行に面白みがないと感じたら、このGとFmの入れ替えをやってみましょう。いつもと違った表現ができるかもしれません。何度か試しているとそのうち「Fmにするとこんな音になるだろうな」というのが弾く前からイメージできるようになります。

それができたらサブドミナントマイナーをものにした、と言ってもいいでしょう。そんな風に頭でイメージできるようになるコードをひとつひとつ増やしていけばいいのです。

気づけば様々なコードの雰囲気を自在に操って思い通りのアレンジができるようになるというわけです。

マイナーコードをメジャーコードに

もう一つノンダイアトニックコードの例を見ていきましょう。

先ほどはもともとメジャーコードだったやつをマイナーコードに変えましたがその逆、元々マイナーコードだったものをメジャーコードに変えたパターンもあります。

ハ長調の中に「Dm(レファラ)」というコードがあります。これはマイナーコードですね。

このDmの「真ん中の3rdの音(ファ)を半音上げてファ#」にすると、メジャーコード「D(レ、ファ#、ラ)」になりました。

DmからDへ、こいつには特に名前はありません。さて今回はどんなサウンドの変化があるのか見てみましょう。

なかなか音の印象を言葉にはしづらいですが、最初Dmのときは落ち着いた感じだったものがDに変わるとワクワク感が増した感じになりましたね。

何かが始まりそうな、そんな期待感が高まる展開に感じられます。

- Before:「C → Dm → G → C」

- After :「C → D → G → C」

この「Dm → D」の置き換えはけっこう癖のある変化なので、実際置き換えてみると「なんか合わないなあ」と思うことが多いかもしれません。そういうところもまた学びです。

一つ一つ実際に試してみて「こういう進行のときにこの置き換えをするといい感じになる」など自分なりの鉄板パターンみたいなのを見つけてみましょう。

そんなこんなで今回、ノンダイアトニックコードの置き換えについて解説しました。