ディグリーネーム(=Degree Name)って聞いたことありますか?

コード表記では必ず目にするローマ数字ですよね。

今回はそんなディグリーネームについて解説していきます。

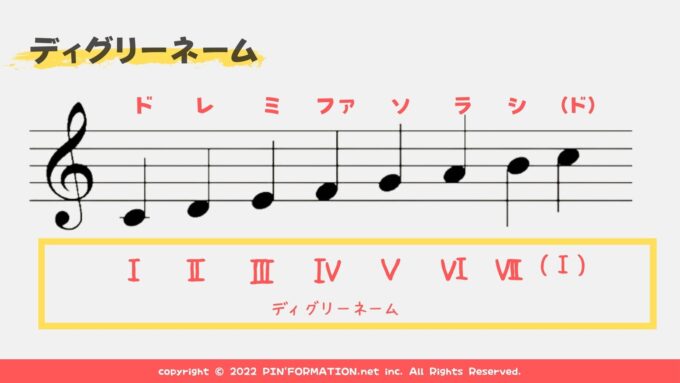

ディグリーネーム

『ディグリー=度数』

ディグリーネームとはキーをもとに作られるスケールを数字の「度数」で表記したものです。

上図はC(ド)を起点に作られる、Cメジャースケールです。これは、CをⅠ(1度)として7つの音に数字をつけています。

- Keyにおけるコードの役割を把握しやすい

- 作曲や編曲の際に応用させやすい

- コード進行の引き出しをたくさんストックできる

度数表記で表すことでこのように、演奏や作曲において特定のコードを把握しやすくなります。

ルートからの距離を度数で表す

それでは度数について詳しく見てみましょう。

分かりやすく「ドレミファソラシ」というCメジャースケールの音で考えてみます。

ルートは「C(ド)」なのでこれが1度となります。レ=2度、ミ=3度、…シ=7度のように「度数」で表し8度で同じ音が登場します。(オクターブ上の音と呼びます。)

この7音は2つのグループに分類できます。完全音程と長短音程です。

【完全音程】1度、4度、5度(8度) 【長短音程】2度、3度、6度、7度

1度、4度、5度は「完全音程」と呼ばれ、頭にパーフェクトとつけて呼んだりします。たとえば完全5度のコードを「パーフェクト○○」と呼びます。

それに対して、2度、3度、6度、7度の音は

2度、3度、6度、7度の音はすべて、「長」か「短」が頭につきます。「ドレミファソラシ」の例だと、レ=長2度、ミ=長3度、ラ=長6度、シ=長7度となります。

全て「長」がつきましたが、「短」はどの音になるのか。それは黒鍵の音です。長○度の音がフラットした(半音下がった)音を短○度と言います。

この例だと、レ♭=短2度、ミ♭=短3度、ラ♭=短6度、シ♭=短7度と呼びます。

ファ#の音だけ名前がない

この時、「ファ#」だけ長短で表せない音になります。

この音は「

この音は

トライトーンについてはこちらの記事で解説してます。

ダイアトニックコード

それでは、ダイアトニックコードで考えてみましょう。

ダイアトニックコードとは、スケールの三和音のこと。

Key=C,ⅠをCとして考えます。

Cのダイアトニックコードは以下のように、ディグリーネームで表すことができます。

メジャー、マイナー

ディグリーネームで、メジャーコード、マイナーコードを区別できます。

上の例で言うと

- 「C」→『Ⅰ』

- 「F」→『Ⅳ』

- 「G」→『Ⅴ』

がメジャーコードなのです。

- 「Dm」→『Ⅱm』

- 「Em」→『Ⅲm』

- 「Am」→『Ⅵm』

- 「Bm-5」→『Ⅶm-5』

マイナーコード、フラット5などは、ローマ数字の後ろに『m』や『-5』などをつけて表記します。

4和音

ここまで3和音のディグリーネームについて見てきましたが、4和音だとどうなるか見ていきます。

3和音のときと同様に、「Key=C」のダイアトニックコードに1音足して、4和音を作ってみましょう。

4和音になると、7度の音が加わりますが、表記も『(ディグリーネーム)7』とすればOKです。

- 「C△7」→『Ⅰ△7』

- 「Dm7」→『Ⅱm7』

- 「Em7」→『Ⅲm7』

- 「F△7」→『Ⅳ△7』

- 「G7」→『Ⅴ7』

- 「Am7」→『Ⅵm7』

- 「Bm7-5」→『Ⅶm7-5』

同様に、9thや13thなどのテンションノートについてもディグリーネームで表すことができます。

まとめ

ディグリーネームを使うことで、作曲や編曲の際に、アレンジや応用ができるようになります。

コード進行を相対的に捉えられるからです。

- コード同士の繋がりや位置関係

- 「KeyのトニックⅠ」からの距離

コード進行には法則性があるため、数式にあてはめて考えられるようになります。

なので、ぜひこのディグリーネームにも慣れておくと良いでしょう!

»»Instagram【ディグリーネーム】